« May 29, 2005 | main | June 1, 2005 »

May 30, 2005

九份

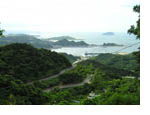

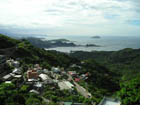

日本統治時代には金で栄え、「小香港」と呼ばれるような町だったが採掘が終わった後は衰退し、映画「悲情都市」のロケ地に使われたことから再び注目されるようになり、今日のように観光地化した。悲情都市なる茶館もある。みやげものの商店街は俗っぽくてつまらないが、この町から見える景色はすばらしく、独自の鄙びた味わいがあって良い。写真は九份からの景観。

日本統治時代には金で栄え、「小香港」と呼ばれるような町だったが採掘が終わった後は衰退し、映画「悲情都市」のロケ地に使われたことから再び注目されるようになり、今日のように観光地化した。悲情都市なる茶館もある。みやげものの商店街は俗っぽくてつまらないが、この町から見える景色はすばらしく、独自の鄙びた味わいがあって良い。写真は九份からの景観。

|  |  |

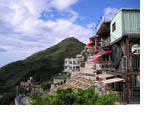

(右) 基隆山=雞籠山。中国語でどちらもji-long-shanと読む。海拔588メートルの山だが海岸から一気にこの山なのでとても高く見える。九份と金瓜石の境界線にある。

|  |  |

|  |

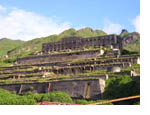

(右) 台湾金属礦業公司を下から見る。

菁桐~平渓~十分~雙渓~九份~時雨~金爪石~基隆へ続く。

posted by suzuki : 9:39 PM

烏龍茶(1)

日本では一般的に鳥龍茶というと中国大陸産の茶色い茶葉に茶色いお茶のものを指すが、ここ台湾の烏龍茶は黄緑から橙色をしている。台湾では濃いめのお茶を小さな茶杯で少量づつ、喉の奥で転がすように味わうが、この方法で飲むと口いっぱいに香りが広がって美味しい。筆者は頻繁に台湾に行くようになった結果、台湾の烏龍茶にハマってしまった。油っこい料理を食べたあとや、ゆっくり寛ぎたいときなどに良い。

凍頂鳥龍茶

鉄観音と同じ方法で団揉するので茶葉の形状が似る。発酵が大陸のものより弱いので芳香が花のようになり、茶葉の色が黒緑となる。

水の色は黄緑から黄色まで。

茶葉は牛乳のような香りから蜂蜜のような香りまである。

高山鳥龍茶

台湾の最高峰、亜里山で作られるものをいうが、今日では高い山で作られたお茶を高山茶としているようだ。

特徴は凍頂に近い。

木柵鉄観音茶

台北近郊の木柵地区特産。香りは凍頂鳥龍茶より濃く、花や蜂蜜のように甘い。

茶葉は団揉するため丸い。

木柵は台北の夜景が見れるバーベキュー店が多く、観光地としても有名でMRTで行ける。

文山清茶

凍頂鳥龍よりさらに清々しい香りが珍重される包種茶。団揉しないので、茶葉は丸まらない。水の色はカナリア色。台北の東の文山が産地。皇帝の献上品だったこのお茶は、現在は台湾でしか作られていない。

香檳茶(東方美人)

稲の害虫のウンカを若芽にわざとつかせて芳香をつくる。

発酵度が高く紅茶に近い水の色と味をもっている。

イギリス、オランダの王室では紅茶として今も愛飲されている。

鳥龍茶の製法…団揉(だんじゅう)

約2kgの茶葉の固まりを布で包みボール状にして、ぎゅうぎゅう絞ってから6時間ほど揉み続け、水分をとる。

大陸では昔ながらの炭火と竹かごを使った焙炉法で乾燥させるところが多い。

凍頂鳥龍より火に焙って乾燥させる時間が長いので、水の色が茶色くなる。

posted by suzuki : 6:39 PM

鼎王麻辣鍋

On Tapでの雑談中に私が 「麻辣火鍋が好きだ」と言ったらオーナーと店長が連れて行ってくれた店。

On Tapでの雑談中に私が 「麻辣火鍋が好きだ」と言ったらオーナーと店長が連れて行ってくれた店。

中国本土の麻辣火鍋よりあっさりしているが、独自の味付けで美味しい。ここで出る酸梅汁も美味しい。

食事どきは順番待ち必至の人気店だが、最近分店ができたので混んでいる場合は分店を案内してくれる。

筆者は台湾の麻辣火鍋店の中では鼎王が一番好きだ。

|

|

*2酸梅汁 / サンメイジュー / 梅ジュース。薫製のような香りもする。

本店 公益路二段42號 營業時間:11 am-7 am

分店 精誠路12號 營業時間:10 am-7 am

本家中国大陸でおすすめの店は"皇城老媽"。ここの牛肉は煮れば煮るほど美味しいと言われ有名。 筆者は沈陽で食した。皇城老媽の特徴は香り良く辛い。本当にすごく美味しかった。 皇城老媽HOMEPAGE

*台湾では同じ"皇城老媽"と言う店があるが、全くの別物なので注意が必要。

posted by suzuki : 4:19 PM

烏龍茶(2)

台湾茶芸...功夫茶器を使って

台湾茶芸...功夫茶器を使って

独自に進化した台湾烏龍茶とおいしい入れ方をご紹介します。

人数に合った大きさの茶壷(急須)を準備します。

人数に合った大きさの茶壷(急須)を準備します。

写真後面の緑色の茶壷はミカンぐらいの大きさで3~4人用です。筆者宅は2人なので普段は青の茶壷を使用しています。

日本茶と違い、何度も抽出できるので小さめが良いです。

*写真は必要最低限の道具です。

ステンレスの容器 = 茶盤。周りを湯で濡らさないようにするもの。色々な素材があります。

急須 = 茶壷。日本のものとは把手の位置が違います。

茶杯 = 湯飲み。茶杯の内側に釉薬が付いているものは烏龍茶のテイスティングに使われ、一般的には釉薬が付いていないものを使います。

茶壷に熱湯が溢れるくらいそそぎ、泡が立つので蓋ですり切り、いったん中の湯を捨てる。

茶壷に熱湯が溢れるくらいそそぎ、泡が立つので蓋ですり切り、いったん中の湯を捨てる。

すぐにもう一度溢れるくらい熱湯をそそぐ。

*台湾人の知人は「最近は一杯目を捨てないで飲む人もいるが、茶葉に付いた汚れや薬品を落とす役割があるので、初めの一杯目は捨てたほうが良い」と言っていました。

*烏龍茶は熱いほど香りが立つので茶壷以外もギリギリまで保温します。

三十秒ほど茶葉を蒸らし、それぞれの茶杯に濃さのムラがでないよう均等にそそぎます。

三十秒ほど茶葉を蒸らし、それぞれの茶杯に濃さのムラがでないよう均等にそそぎます。

二杯目、三 杯目と入れていく場合は十秒づつ蒸らす時間を増やしていきます。

別の茶壷か茶海(写真では茶壷を使用)に入れてからそれぞれの茶杯に移しても良いです。

別の茶壷か茶海(写真では茶壷を使用)に入れてからそれぞれの茶杯に移しても良いです。

*数杯分を茶海に移してから茶杯にそそぐと、味や香りが均一化されます。

また、茶壷に烏龍茶が残っている場合も、全て茶海に移します。

烏龍茶に使われる茶器について

常滑焼や無名異焼に似た(中国が本家だが.....)鉄分を多く含んだ朱泥焼のものを一般的に使用します。中国の宣興紫砂が有名です。

茶器の手入れ

洗剤は使わず熱湯消毒のみです。余ったお茶は茶壷にチークブラシなどで塗り、照りが出るよう育てます。

posted by suzuki : 12:27 AM